從長江源頭沱沱河畔到京華大地,一場跨越 5000 公里的 "尋根鑄魂" 之旅,明媚的五月譜寫出民族團結的動人篇章。

2025年5月28日-6月2日,來自青海省玉樹州治多縣索加鄉寄宿小學("長江源頭第一校")的 20 名師生代表,踏上 "京玉攜手?豐治同心" 鑄牢中華民族共同體意識研學之旅,在 6 天的沉浸式體驗中,用腳步丈量祖國大地,以心靈感悟中華民族共同體的深刻內涵。

長江源頭的 "精神坐標":傳承可可西里堅守精神

位于海拔 4500 米、距縣城 265 公里的索加鄉寄宿小學,不僅是長江正源流域唯一的全日制完全小學,更是 "環保衛士"" 改革先鋒 "杰桑?索南達杰的精神故土。作為曾在此擔任黨委書記的人民英雄,杰桑?索南達杰 1994 年為保護藏羚羊犧牲于可可西里,其用生命踐行的生態守護精神,深深融入學校" 三守 "(守生態、守文化、守初心)校園文化。此次研學活動,正是在 2025 年 3 月北京援青指揮部黨委書記李育海調研指導后,兩地攜手打造的" 精神傳承 + 教育協作 " 創新實踐。

文化科技交織的 "國家課堂":行走中的共同體意識培育

(一)歷史與自然的共鳴:從生態守護到綠色發展

研學首日,治多師生在豐臺黨校啟動儀式后,與方莊二小開展校園交流,孩子們種下象征京玉友誼的樹苗,當治多學生聽到 "綠水青山就是金山銀山" 的講解時,立刻聯想到家鄉的長江源生態保護,深刻體會到高原牧場與首都綠地同屬 "美麗中國" 的有機整體。當晚的京劇體驗中,藏漢學生共同觀賞《三岔口》《貴妃醉酒》,傳統戲曲的程式之美讓身著藏袍的孩子們目不轉睛,"各美其美,美美與共" 的理念在文化交融中悄然扎根。

(二)科技與紅色的激蕩:觸摸時代脈搏的共鳴

在汽車博物館,治多學生穿越百年汽車發展史,從 "老爺車" 到新能源汽車的演變,直觀感受科技進步如何改變生活。

在鳥巢水立方的冰壺體驗課上,兩地青少年組隊競技,笑聲打破高原與都市的地域隔閡。

最震撼的當屬天安門升旗儀式 ——5 月 31 日清晨,當五星紅旗與朝陽同升,治多學生白瑪拉毛眼眶濕潤:"原來我們的祖國如此遼闊,長江源頭的星星和北京的燈火,都照亮著同一個家。"

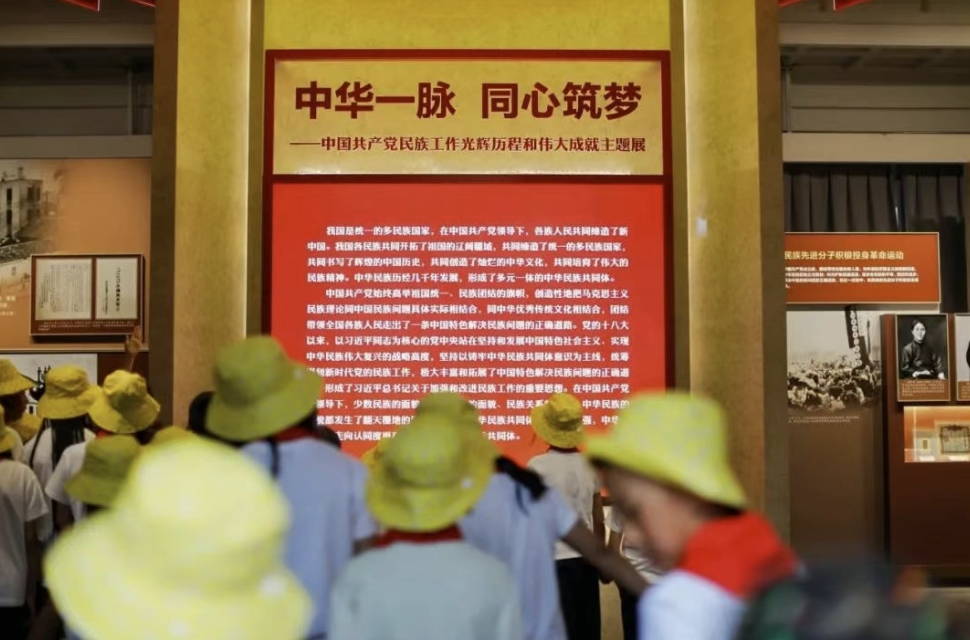

故宮的紅墻黃瓦講述著中華文明的厚重,民族文化宮 "各民族共同團結奮斗" 展覽中,玉樹抗震救災展區成為治多師生的 "尋根點",孩子們指著照片驚呼 "這是我們的家鄉";蒙藏學校舊址的紅色記憶,讓師生們了解到革命年代各民族青年的奮斗歷程,達哇才吉老師感慨:"這就是最鮮活的國家意識課。"

(三)學府與長城的對話:種下未來的種子

6 月 1 日的居庸關長城上,治多學生次仁扎西站在 "不到長城非好漢" 石碑前大聲說:"長城就像中華民族的脊梁,我們藏族孩子也是這脊梁的一塊磚!"

下午的清華園之旅,牧區少年第一次走進高等學府,在朱自清《荷塘月色》的小徑旁,與豐臺學生共同繪制 "京玉同心" 長卷 —— 藏文 "吉祥如意" 與漢字 "民族團結" 交相輝映,成為最珍貴的紀念。索加鄉寄宿小學教師代表更與清華師生就生態保護課題展開交流,為未來 "高原生態小衛士" 培養埋下伏筆。

雙向奔赴的 "同心禮物":從六天研學到長遠協作

返程前夕的六一兒童節晚會上,北京市眾安公益基金會研學專項基金給孩子們捐贈了書籍。白瑪措毛在日記中寫道:"北京的高樓和玉樹的雪山一樣美,因為都是祖國媽媽的孩子。我要當長江源的生態衛士,也要做民族團結的小使者。"

正如豐臺區教委負責人所言:"研學不是終點,而是京玉教育協作的新起點。" 此次活動作為兩地對口協作的創新樣本,未來將以教育為支點,在人才培養、文化傳承、生態共建等領域深化合作。當長江源頭的格桑花與北京的月季花跨越 5000 公里 "同框",一幅 "豐治同心、美美與共" 的東西部協作新畫卷,正徐徐展開。

這是一場跨越山河的成長之旅,更是一次精神根系的深度聯結。從高原到首都,治多青少年在行走中丈量祖國的遼闊,在交流中懂得 "各民族都是一家人" 的真理。當他們帶著 "首都記憶" 重返長江源,種下的 "同心種子" 必將在雪域高原長成守護民族團結的參天大樹,讓中華民族共同體意識在祖國大地根深葉茂、碩果累累。